避開科技震盪!美元貶值利多發酵 2檔高殖利率傳產股受惠

川普以美元貶值應對債務壓力,傳產受惠匯率優勢,避開關稅風險;尤其食品與汽車經銷產業在成本與定價上更是占盡便宜。本文挑出2檔營運表現相對穩定的股票加以分析。

在美國總統川普祭出對等關稅後的1個月內,各國無不積極和美國進行談判,就連死對頭中國也放軟對美國加徵關稅的態度,局勢看似較4月初的狀況緩和不少。然而,美國的債務壓力在這段期間其實並沒有真正改變,高達36兆美元的債務中有9兆美元將在今(2025)年到期,這部分仍是川普必須面對的燙手山芋,因此加徵關稅只是川普為了解決債務問題而打的第一張牌。

對美國而言,要降低債務壓力最快的方式莫過於讓美元貶值。美元每貶值1%,美國的債務壓力就會減少3.6億美元;而加徵關稅只能讓美國政府每天增加約20億美元收入,從這點可看出美元貶值的效果遠比加徵關稅更為龐大。

台灣在今年5月1日和美國完成對等關稅的初步協商,台幣兌美元的匯率在短短1週內便升值超過5%,而其他亞洲貨幣兌美元的匯率從今年初以來也大多升值3%~5%,這一切其實都和川普償還美國龐大債務的盤算脫離不了關係。

美元貶值會讓進口到美國的商品變貴,畢竟對其他國家的公司而言,需要賺取更多美元才能免除承受匯兌損失的壓力,雖然這會衝擊美國的消費力道;但從另一個角度來看,美元貶值其實也會讓美國製造的產品出口至其他國家更有價格上的優勢,並讓美國企業更願意僱用本土員工,從而提升美國製造業的競爭力、增加美國的就業機會。工作機會變多會讓消費者能賺取更多收入,消費力道跟整體經濟自然也就不至於大幅衰退。

傳統產業匯率波動衝擊小 投資價值優於電子產業

從3個角度來看,傳統產業在現在這個時間點的投資價值會比電子產業更高。首先,AI產業目前成長性已出現放緩的跡象,過去兩年多以來大多數電子產業也都已出現不小的漲幅;反觀傳統產業的股價基期仍處在相對低的位置,評價再修正的壓力較小。

其次,傳統產業並非未來科技發展的重心,在美國生產也不具備經濟效益,未來受到關稅戰影響的程度與風險理當比電子產業更小。

最後,美元貶值會讓台灣大多數將電子產品外銷到美國的公司面臨匯損壓力,而傳產受到的影響則相對輕微。對食品產業而言,原物料採購大約有50%比重是以美元計價,而販賣商品則多以台幣計價,美元貶值會讓生產成本降低,從而提升獲利性。同理,汽車經銷商大多用美元向歐美汽車品牌廠購買汽車,再以台幣計價賣給消費者,也是美元貶值下的受惠者之一。

附表列出台灣食品產業與汽車經銷商的公司,從中挑出營運表現相對穩定,且殖利率水準較佳、股價較有保護力的公司做進一步分析,包含卜蜂(1215)和汎德永業(2247)。

卜蜂 美元貶值讓成本降低

卜蜂成立於1977年,母公司是泰國最大的商業集團正大集團,這間公司在早期就掌握食品與物流的經營能力,使卜蜂得以在成立初期就成功在台灣的雞肉市場立足,並逐步將產品與服務拓展至畜牧業使用的飼料、肉品熟食加工、種雞培育以及電動屠宰。卜蜂的生產原料以進口黃豆和玉米為主,占整體成本比重達40%以上,使其成為少數因美元貶值而令生產成本降低的台廠。

近年來因應環保與健康趨勢,卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物的自動化飼料廠,目前月產能已超過1萬公噸,占公司整體飼料產能10%以上;且公司透過供應鏈垂直整合與產線自動化以降低生產成本,使整體獲利維持在相當穩定的水準。目前卜蜂亦因應飼料市場競爭轉趨激烈,將重心轉向雞、豬、鴨、蛋等系列的加工食品,並和電商平台異業結盟,透過打響知名度的方式以提升在零售市場的占有率。

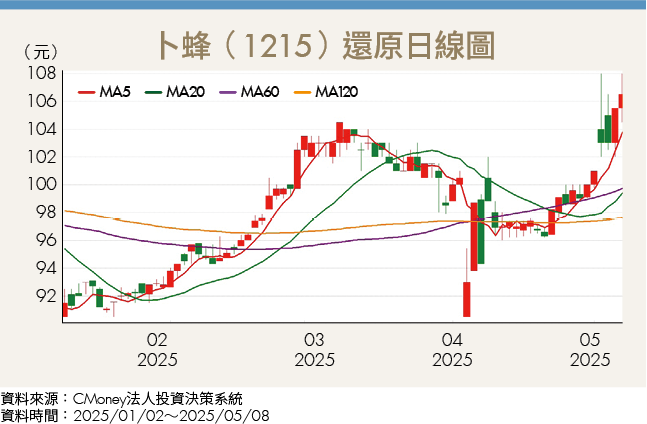

卜蜂今年預計發放現金股利4.5元,殖利率約4.3%。技術面可看到近期卜蜂股價站穩各期均線之上,且各期均線亦呈多頭排列,短線上回檔未破月線前皆可視為多頭格局。

汎德永業 豪華車銷售霸主

汎德永業是台灣老字號豪華汽車經銷商,業務包含汽車及零組件進口、經銷買賣與汽車維修,目前公司在BMW的代理市占率約50%、MINI約75%、Porsche則約70%,主打高端消費族群與一般公司行號的公務需求,是台灣規模最大的豪華車經銷商。汎德永業目前約85%營收來自新車銷售、7%來自中古車銷售、8%來自售後維修,而新車與中古車銷售的毛利率約為8%,售後維修則約45%。

2025年汎德永業的成長性主要來自旗下代理品牌推出的新車款,包括BMW 1系列大改款、全新第4代BMW X3、電動車BMW iX2、電動車Porsche Macan 與 Porsche Taycan 2 等。公司對今年BMW的銷售目標設定在年增20%的水準,而Porsche則設定在年增3%的水準。

除了銷售量有成長性,以目前台灣汽車進口關稅為17.5%以及美國汽車進口關稅約2.5%評估,台灣未來有可能會調降進口汽車的關稅,這將使汎德永業銷售汽車的價格更有彈性並提升獲利空間。

汎德永業今年預計發放現金股利18.5元,殖利率約6.2%。技術面可看到目前汎德永業各期均線仍下彎,短線上因季線與半年線賣壓較重,後續還有再向下回測的壓力,可待股價回測並守穩,或是向上克服賣壓後再進場布局。

(圖片來源:Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考,投資請謹慎為上)

文章出處:《Money錢》2025年6月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動