經濟

,

內需

,

汽車

,

景氣燈號

經濟

,

內需

,

汽車

,

景氣燈號

台灣經濟感受轉冷,內需市場疲軟,零售營業額年減,汽車銷售暴跌,企業投資趨於保守。雖然出口表現尚可,但未來壓力增加,投資者宜保持觀望,耐心等待更好的進場時機。

許多人感覺今(2025)年相對去年體感經濟越來越冷,走進餐廳、房仲門市都能感覺人潮變少、成交變慢,這樣的現象雖然沒有在GDP或出口總值上立刻反映,卻已悄悄滲透到人們日常的感受裡。以6大通路月營收累計年增率觀察,富邦媒、全國電子、PChome、燦坤已進入年減,僅剩小七和全家撐著。

表面上,電子業出口值還創下歷史新高,股市也屢創高點,但台灣零售內需卻已經鬆動,零售營業額開始年減。這背後有3個明顯原因,一是去年基期本來就高,二是川普發動的關稅談判讓汽機車買盤停擺,三是央行緊縮政策延續,壓低房市買氣。

如果只看出口表現,似乎還沒什麼大問題。半導體出貨亮麗、AI 伺服器需求強勁、電子業訂單滿載。但問題是,這些榮景並沒有傳導到更廣泛的內需產業。

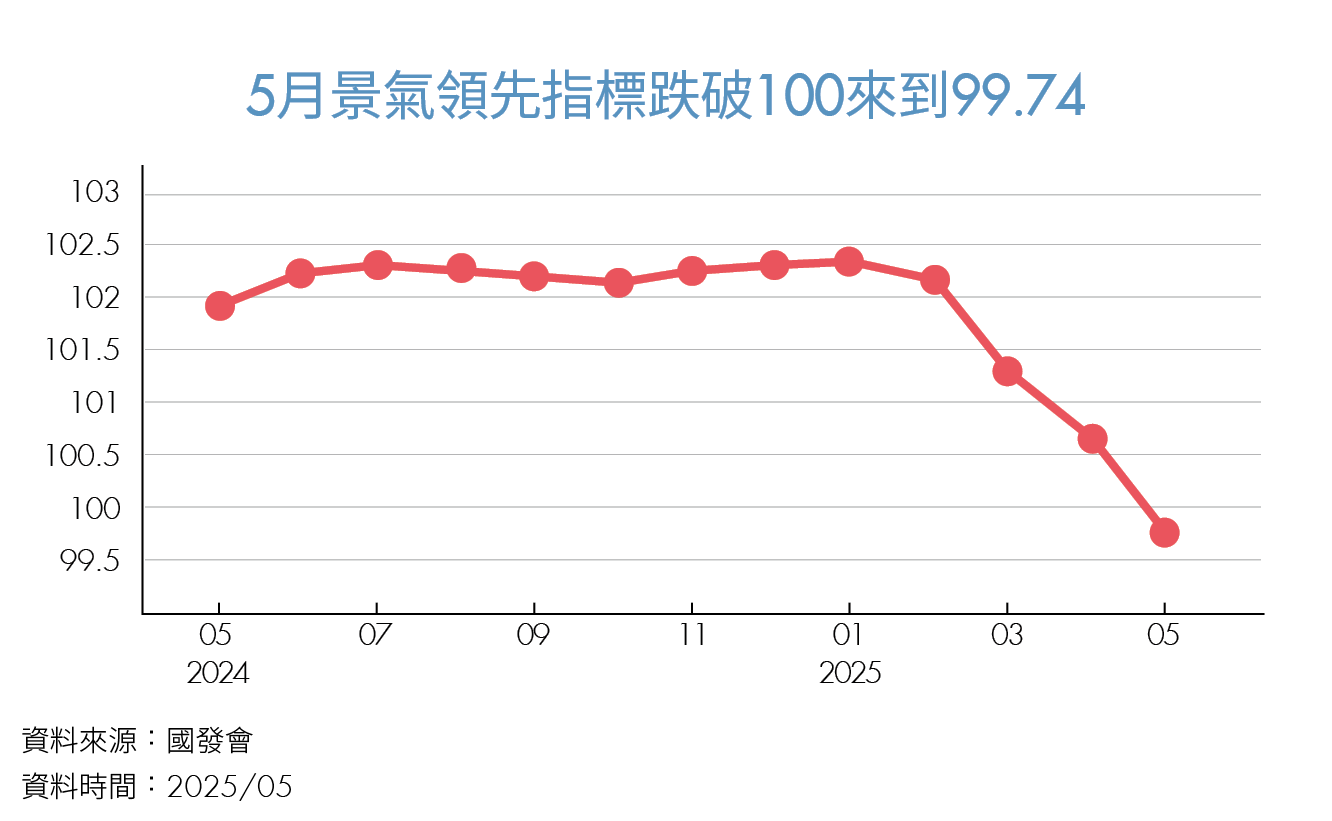

實際上,5月國發會公布的景氣燈號,從連續4個月的黃紅燈掉到綠燈,雖然不算壞,但確實在告訴我們,經濟的動能正在往下走,尤其是零售、餐飲、批發3大內需項目,汽車銷售暴跌,年減超過18%,把整個指數硬生生往下拉。

觀望情緒壓抑消費 高基期增添成長難度

不少人第一時間擔心,這是不是景氣要反轉、台灣經濟要走下坡了?更精確的看法是,不是衰退,而是擴張週期的尾聲,逐漸進入高檔盤整,這是週期性現象。

拿汽車市場來說,這次的崩跌其實不是因為民眾沒錢買車,而是大家都在等川普的新關稅政策,如果未來真的調降汽車進口稅,現在買車就不划算,觀望情緒籠罩全場,導致銷量腰斬,這是政策預期導致的消費延後,而不是需求永久消失。

從國發會的領先指標來看,更能體會這種慢慢冷卻的感覺。領先指標已經連續4個月下滑,5月更跌破心理大關100來到99.74,顯示企業開始保守,投資與訂單趨於謹慎。與此同時,央行的緊縮政策讓房地產交易量開始滑落,房價撐著但成交價和速度明顯降溫,特別是在預售屋與高總價產品上。對多數台灣人來說,房地產是資產感的重要來源,房市冷卻會讓人更保守消費。

更值得一提的是高基期問題。去年台灣的零售、餐飲和耐久財銷售本來就創高基期,今年要繼續成長的難度本來就大,這本身就是週期的特性,景氣不可能一路向上不回頭。

從製造業的庫存循環來看,電子和半導體已經進入第3年,高庫存開始壓抑生產意願,企業這時候會選擇去庫存、降產能、控制成本。雖然半導體還有AI題材撐著,但不是所有廠商都能分到紅利,其他產業如紡織、傳產、甚至食品加工,都面臨高庫存、低動能的局面。

市場過熱不宜進場 景氣藍燈再出手

該怎麼看這樣的景氣狀況?從投資的角度,這不是追高的好時機。歷史經驗告訴我們,當景氣燈號從藍燈爬到紅燈、股市創高時,很多人衝進去買,結果發現高點就在眼前。真正適合大買的時機,往往是在燈號落到藍燈、低迷、全市場悲觀時,那時候估值回到合理、籌碼沉澱,才是便宜貨的溫床。

這一波景氣週期已經走了兩年多,電子與半導體也進入了庫存調整期,按過去的節奏,這階段通常會伴隨股價回落、企業去化庫存、經濟增速放緩,不代表會陷入衰退,但很可能進入一段悶悶的橫盤整理期。

總結來說,體感經濟轉冷並不只是心理作用,而是真實反映了高基期、政策不確定性和週期尾聲的疊加結果,當前經濟還撐得住,但動能不再強勁,未來壓力只會增加。

如果你是一個理性的投資人或企業經營者,現在最該做的不是搶進,而是保守觀望、耐心等待,才有機會在下一次真正的低點出手。

(圖片來源:Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考,投資請謹慎為上)

文章出處:《Money錢》2025年8月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動

理財工具推薦

下載Money錢 - 理財知識隨身讀APP

提供最優質的財經文章、影音

1.股市、保險、房地產,掌握最新財經動態 2.專家、名人駐站,提供深度產業分析 3.課程、影音專區,讓動手深度學習 下載【Money錢 - 理財知識隨身讀】,提前預約財富自由!