保險規劃

,

保險理賠

,

實支實付

,

醫療險

保險規劃

,

保險理賠

,

實支實付

,

醫療險

年輕時投保定期險,能夠以低保費獲得高保障,然而,定期險也存在保費隨年齡調漲、保障年齡有限的問題。那麼,隨著年齡增長,如何確保未來的醫療支出得到有效保障呢?

小玫年輕時用定期險規劃醫療保障,實現「低保費、高保障」目標,由於保費都是透過信用卡自動扣繳,沒注意定期險的保費會隨年齡增加,現在她年屆60準備退休,盤點支出時才發現保費怎麼越繳越高?另外,她也想到,手中保單的保證續保年齡大多只到80歲,萬一80歲以後才頻繁進出醫院,保障不夠怎麼辦?

小玫的情況是所有投保定期醫療險的人都會碰到的,因為定期險有2個潛在風險。首先是保費隨年齡調整,即年輕時保費便宜,但隨著年齡增長,保險公司承擔的風險相對增加,因此會調高保費來因應,每5年為一個級距。以某張定期重大傷病險保額100萬元為例,40歲女性年繳保費8,400元,45歲年繳1.1萬元,50歲年繳1.5萬元,60歲年繳2.5萬元,到70歲時年繳4.1萬元。

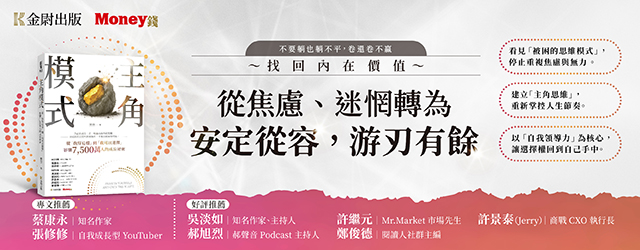

用定期險做規劃 預算有限也能顧全保障

再者,定期險通常會有續保年齡的最高上限(如80歲),一旦過了續保年限,就不能再繼續投保,自然也就無法用保險來轉嫁風險。

既然定期險有上述2大缺點,現代人又普遍長壽,難道年輕時規劃醫療險就該以費用較高的終身險為主嗎?其實不然,年輕時收入有限,保障需求卻很高,必須盡可能在預算內做到最全面的保障規劃,利用定期險可以規劃得很齊全,例如癌症、重大傷病、意外、實支實付等,都可以買到足夠保額。相對來說,如果是選擇終身型保險,可能會有額度與險種的取捨問題,反而無法有效解決風險。

台新人壽資深壽險顧問謝克群以終身醫療險為例指出,「從名稱來看,終身醫療險似乎能彌補老年住院醫療費用的不足,但實際上它只能算是『定額津貼』。」他認為錢應該花在真正能分擔醫療開銷的保單上,比如能支付醫療雜費的實支實付定期醫療險。

如果真的擔心80歲以後的醫療保障,可以用「終身醫療主約+實支實付險附約」來做規劃,主約的部分買基本保額,確保80歲後住院或手術還有幾千元的定額津貼,附約則盡量買到最高,等到60、70歲附約保費隨年齡增加,可評估自身財務狀況選擇續繳或降低保額。

謝克群舉例,如年輕時投保某張實支實付醫療險保額50萬元,6、70歲後再將保額減至30萬元,保費降低但保障仍高。

等到所有定期險的保證續保年限到期,保障終止以後,醫療支出就要靠個人退休金、儲蓄及終身醫療險的定額賠付來支應。若擔心不足,還可考慮動用終身壽險中的「保單價值準備金」(部分解約降低保額),增加資金靈活度。

保險並非萬能 累積資產才是關鍵

解決風險的方式有很多,就連風險自留也是一種做法,並不單單只能仰賴保險。雖說保險是很好的風險轉嫁工具,但它並非萬能,若身邊有足夠的資產,就不需要依賴保險。

「最好的做法是,年輕時用小錢投保定期險,將省下的資金拿去投資理財,也就是運用『差額理財』來累積財富,以應對未來的生活與醫療支出。」謝克群說道。

保險只是過渡階段的工具,當資產累積到一定程度,現金流將成為最能解決風險的資源。開頭的案例小玫,距離80歲其實還有20年的時間,若想減輕保費負擔,可以評估手中哪些保單適合降低保額,同時也能靠省錢、存錢、投資理財來為80歲後可能的醫療支出做準備。

買保險3原則

1.先保大再保小

規劃保險時,應該優先選擇能夠解決大風險的保障,比如癌症、失能、長照、重疾等。雖然也許發生機率不高,但一旦發生,可能會對家庭經濟造成嚴重影響。當這些大風險的保障確立後,若有餘裕再去規劃其餘保險。

2.先保近再保遠

優先解決較近的風險,例如「未來5年內」一定會比「80歲以後」的保障還來得重要許多。短期保障足夠了,再處理長期的可能風險,如因長壽而須面臨的醫療保障缺口。

3.低保費高保障

每一分保費都應該花在最有效的地方,為了最大化保障效益,選擇低保費、高保障的定期保險是明智之舉。這不僅能夠以較低的費用獲得足夠的保障,還能讓你無後顧之憂地專注於投資和理財。

(圖片來源:Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考,投資請謹慎為上)

文章出處:《Money錢》2025年8月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動

理財工具推薦